Ross und Reiter / Rossmann

Der Mensch bildet mit dem Steckenpferd eine Art Zentauren und zwingt keinem anderen Lebewesen seinen Willen auf. Aus diesen Gründen besteht die Installation vor dem Bundessozialgericht aus drei mit Steckenpferden bemalten Bauzaunplanen, die an Bauzäunen angebracht sind. Die Steckenpferde sind mit Acrylfarbe und Ölkreiden gemalt und spielen mit einer kindlichen, schnell und roh gemalten Ästhetik, die sich gegen die düsteren und dumpfen Statuen stellt. Die Farben sind aus dem Index der kaputten Stellen der Restaurationspläne entnommen und verdeutlichen die Leerstellen, die nicht weiter aufge- arbeitet wurden. Preußisch Blau taucht in den Zügeln auf, die Farbe spielt auf die wilhelminische Kaiserzeit an, wo die Wurzeln des NS-Menschenbildes liegen.

Die Elemente, die aus Baustellen entnommen sind, zeigen auf, dass trotz der Restaurierung der Statuen der Prozess der Bearbeitung nicht abgeschlossen ist und der Ort weiter einer Transformation durch die Kunst offen sein sollte. Außerdem sollen die Malereien mit der gegenüberliegenden Schule einen Anknüpfungspunkt bilden. Vor sowie zwischen den Malereien sind Hobby Horsing Sprunghindernisse aufgestellt, die den Raum spielerisch strukturieren und erfahrbar machen.

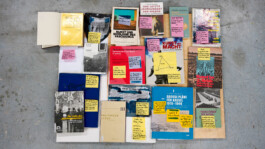

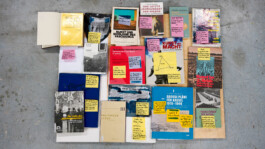

Auf den Hindernissen sind rot weiß lackierte Stangen angebracht, die in beiden Ausstellungen auftauchen und diese so ätherisch und inhaltlich miteinander ver- binden. An diesen Stangen ist eine weitere Plane mit Elementen meiner Recherche angebracht, auf denen sich Bücher und Notizzettel befinden, die meine Gedankengänge verbinden. Dazu gibt es noch Flyer zum mitnehmen, die mit Informationen über die Statuen versehen sind, da das Bundessozialgericht keine Erinnerungstafel besitz, sondern diese an die gegenüberliegende Schule ausgelagert hat.

Die Rossebändiger-Skulpturen von Josef Wackerle in Kassel repräsentieren eine Form von Kunst im öffentlichen Raum, deren Wirkung weit über ihre ästhetische Funktion hinausgeht. Sie sind nicht nur Ausdruck künstlerischer Gestaltung, sondern tragen eine tiefgehende symbolische Bedeutung, die hier allerdings im Kontext der nationalsozialistischen Kunstideologie verstanden werden muss.

Wackerles Rossebändiger zeigen das Bild eines gewaltsam gezähmten, wilden Pferdes, das hier nicht mehr nur als durch Kultur bezwungene Natur, sondern als Metapher für die Zähmung und Kontrolle des „arischen“ Volkes im nationalsozialistischen Staat gedeutet werden kann. Die Werke, die in den 1930er Jahren im Zuge von „Kunst am Bau“-Programmen entstanden, spiegeln die Vorstellung wider, dass sowohl das Tier als auch der Mensch diszipliniert, geformt und in eine bestimmte gesellschaftliche Rolle gezwungen werden müssen.

Im nationalsozialistischen Diskurs wurde das Pferd als ein Werkzeug des Menschen angesehen, das durch Zucht, Kontrolle und Disziplin seinen „Wert“ entfaltet. Die Vorstellung von Kontrolle und Disziplin durch Zähmung zog sich durch das gesamte gesellschaftliche Denken der Zeit. So wurde auch der „arische Mann“ als eine Figur verstanden, die durch ihre Herkunft und ihre Erziehung eine spezielle, überlegene Stellung einnahm. Der „arische“ Soldat galt als das Symbol des disziplinierten Menschen, der durch den Volkskörper und seine ideologische Ausrichtung legitimiert wurde.

Die Skulpturen, die in der Nähe von militärischen Einrichtungen wie Wehrmachtskommandogebäuden aufgestellt wurden, stehen beispielhaft für die ideologische Aufladung öffentlicher Kunstwerke im nationalsozialistischen Deutschland. Die Platzierung dieser Skulpturen war alles andere als zufällig. In der Nähe der Heinrich-Schütz-Schule und in unmittelbarer Nachbarschaft zu militärischen Einrichtungen verstärkte sich die Botschaft der Skulpturen. Das Pferd, als wildes Tier, das durch Disziplin und Kontrolle „funktional“ gemacht wurde, symbolisierte eine Ideologie, die auch den Soldaten als diszipliniertes Werkzeug des Staates betrachtete.

In der heutigen Zeit steht die „Kunst am Bau“ aus der NS-Zeit zunehmend im Fokus der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion. Der Umgang mit solchen Kunstwerken ist problematisch, da sie nicht nur ästhetische, sondern vor allem ideologische Botschaften des Regimes transportierten. In Deutschland ist „Kunst am Bau“ heute durch gesetzliche Regelungen festgelegt, die teilweise noch vor die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen. Die Kunstwerke der NS-Zeit dienten nicht nur dekorativen Zwecken, sondern waren integraler Bestandteil der politischen und gesellschaftlichen Propaganda. Die Gesetze zur Kunst am Bau, die in den Nachkriegsjahren weitergeführt wurden, entstammen der Zeit des Dritten Reiches, als Kunst gezielt zur Vermittlung ideologischer Inhalte genutzt wurde.

Die Kunstwerke aus der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Rossebändiger-Skulpturen von Wackerle, stellen daher eine doppelte Herausforderung dar, sind sie als historische Zeugnisse von Bedeutung, andererseits propagieren sie eine Ideologie, die menschenverachtend und totalitär ist. Diese Kunstwerke sind auf ihre Weise ein Spiegel der Gesellschaft ihrer Zeit, und ihre Erhaltung in der Gegenwart muss stets kritisch hinterfragt werden. Heute stellt sich die Frage, inwieweit solche Kunstwerke weiterhin im öffentlichen Raum stehen sollten, ohne die Ideologien zu verstärken, die sie ursprünglich repräsentierten.

Quellen:

- Chapoutot, Johann. Die braune Kultur: Zur Kultur des Nationalsozialismus. Siedler Verlag, 2016.

- Fischer, Klaus. Nazi Germany: A New History. Constable & Robinson, 2018.

- Mosse, George L. Das Bild des Menschen: Ideologische Symbolik im Dritten Reich. Campus Verlag, 1996.

- Tiedemann, Roland. Kunst im Nationalsozialismus: Ideologie, Ästhetik und Macht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001.

⇑

Ross und Reiter / Rossmann

Der Mensch bildet mit dem Steckenpferd eine Art Zentauren und zwingt keinem anderen Lebewesen seinen Willen auf. Aus diesen Gründen besteht die Installation vor dem Bundessozialgericht aus drei mit Steckenpferden bemalten Bauzaunplanen, die an Bauzäunen angebracht sind. Die Steckenpferde sind mit Acrylfarbe und Ölkreiden gemalt und spielen mit einer kindlichen, schnell und roh gemalten Ästhetik, die sich gegen die düsteren und dumpfen Statuen stellt. Die Farben sind aus dem Index der kaputten Stellen der Restaurationspläne entnommen und verdeutlichen die Leerstellen, die nicht weiter aufge- arbeitet wurden. Preußisch Blau taucht in den Zügeln auf, die Farbe spielt auf die wilhelminische Kaiserzeit an, wo die Wurzeln des NS-Menschenbildes liegen.

Die Elemente, die aus Baustellen entnommen sind, zeigen auf, dass trotz der Restaurierung der Statuen der Prozess der Bearbeitung nicht abgeschlossen ist und der Ort weiter einer Transformation durch die Kunst offen sein sollte. Außerdem sollen die Malereien mit der gegenüberliegenden Schule einen Anknüpfungspunkt bilden. Vor sowie zwischen den Malereien sind Hobby Horsing Sprunghindernisse aufgestellt, die den Raum spielerisch strukturieren und erfahrbar machen.

Auf den Hindernissen sind rot weiß lackierte Stangen angebracht, die in beiden Ausstellungen auftauchen und diese so ätherisch und inhaltlich miteinander ver- binden. An diesen Stangen ist eine weitere Plane mit Elementen meiner Recherche angebracht, auf denen sich Bücher und Notizzettel befinden, die meine Gedankengänge verbinden. Dazu gibt es noch Flyer zum mitnehmen, die mit Informationen über die Statuen versehen sind, da das Bundessozialgericht keine Erinnerungstafel besitz, sondern diese an die gegenüberliegende Schule ausgelagert hat.

Die Rossebändiger-Skulpturen von Josef Wackerle in Kassel repräsentieren eine Form von Kunst im öffentlichen Raum, deren Wirkung weit über ihre ästhetische Funktion hinausgeht. Sie sind nicht nur Ausdruck künstlerischer Gestaltung, sondern tragen eine tiefgehende symbolische Bedeutung, die hier allerdings im Kontext der nationalsozialistischen Kunstideologie verstanden werden muss.

Wackerles Rossebändiger zeigen das Bild eines gewaltsam gezähmten, wilden Pferdes, das hier nicht mehr nur als durch Kultur bezwungene Natur, sondern als Metapher für die Zähmung und Kontrolle des „arischen“ Volkes im nationalsozialistischen Staat gedeutet werden kann. Die Werke, die in den 1930er Jahren im Zuge von „Kunst am Bau“-Programmen entstanden, spiegeln die Vorstellung wider, dass sowohl das Tier als auch der Mensch diszipliniert, geformt und in eine bestimmte gesellschaftliche Rolle gezwungen werden müssen.

Im nationalsozialistischen Diskurs wurde das Pferd als ein Werkzeug des Menschen angesehen, das durch Zucht, Kontrolle und Disziplin seinen „Wert“ entfaltet. Die Vorstellung von Kontrolle und Disziplin durch Zähmung zog sich durch das gesamte gesellschaftliche Denken der Zeit. So wurde auch der „arische Mann“ als eine Figur verstanden, die durch ihre Herkunft und ihre Erziehung eine spezielle, überlegene Stellung einnahm. Der „arische“ Soldat galt als das Symbol des disziplinierten Menschen, der durch den Volkskörper und seine ideologische Ausrichtung legitimiert wurde.

Die Skulpturen, die in der Nähe von militärischen Einrichtungen wie Wehrmachtskommandogebäuden aufgestellt wurden, stehen beispielhaft für die ideologische Aufladung öffentlicher Kunstwerke im nationalsozialistischen Deutschland. Die Platzierung dieser Skulpturen war alles andere als zufällig. In der Nähe der Heinrich-Schütz-Schule und in unmittelbarer Nachbarschaft zu militärischen Einrichtungen verstärkte sich die Botschaft der Skulpturen. Das Pferd, als wildes Tier, das durch Disziplin und Kontrolle „funktional“ gemacht wurde, symbolisierte eine Ideologie, die auch den Soldaten als diszipliniertes Werkzeug des Staates betrachtete.

In der heutigen Zeit steht die „Kunst am Bau“ aus der NS-Zeit zunehmend im Fokus der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion. Der Umgang mit solchen Kunstwerken ist problematisch, da sie nicht nur ästhetische, sondern vor allem ideologische Botschaften des Regimes transportierten. In Deutschland ist „Kunst am Bau“ heute durch gesetzliche Regelungen festgelegt, die teilweise noch vor die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen. Die Kunstwerke der NS-Zeit dienten nicht nur dekorativen Zwecken, sondern waren integraler Bestandteil der politischen und gesellschaftlichen Propaganda. Die Gesetze zur Kunst am Bau, die in den Nachkriegsjahren weitergeführt wurden, entstammen der Zeit des Dritten Reiches, als Kunst gezielt zur Vermittlung ideologischer Inhalte genutzt wurde.

Die Kunstwerke aus der Zeit des Nationalsozialismus, wie die Rossebändiger-Skulpturen von Wackerle, stellen daher eine doppelte Herausforderung dar, sind sie als historische Zeugnisse von Bedeutung, andererseits propagieren sie eine Ideologie, die menschenverachtend und totalitär ist. Diese Kunstwerke sind auf ihre Weise ein Spiegel der Gesellschaft ihrer Zeit, und ihre Erhaltung in der Gegenwart muss stets kritisch hinterfragt werden. Heute stellt sich die Frage, inwieweit solche Kunstwerke weiterhin im öffentlichen Raum stehen sollten, ohne die Ideologien zu verstärken, die sie ursprünglich repräsentierten.

Quellen:

- Chapoutot, Johann. Die braune Kultur: Zur Kultur des Nationalsozialismus. Siedler Verlag, 2016.

- Fischer, Klaus. Nazi Germany: A New History. Constable & Robinson, 2018.

- Mosse, George L. Das Bild des Menschen: Ideologische Symbolik im Dritten Reich. Campus Verlag, 1996.

- Tiedemann, Roland. Kunst im Nationalsozialismus: Ideologie, Ästhetik und Macht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2001.